五十肩って何?

五十肩とは”五十歳頃、肩を中心に痛みが生じ、時に腕まで広がり、やがて自然に治っていく状態”に対して、古くから使われてきた言葉です。

現在では、一般的に”肩関節周囲炎”と呼ばれる状態を五十肩といいます。

五十肩の3つの病期

痛みの程度や性質によって治療が違います。自己判断はダメ。専門家の指示による正しい治療を受けましょう。

フリージング期…五十肩の初期(筋痙縮期)

●炎症が、するどい痛みを引き起こします。

●さらに、この痛みが筋肉のけいれんを引き起こし、いたみを増加させます。

フローズン期…(筋拘縮期)

●肩を動かした時の痛みは、やわらぎます。

●しかし、肩関節が硬くこわばり、肩の動かせる範囲は制限されてしまいます。

ソーイング期…(回復期)

●肩関節のこわばりは、少しずつ改善します。

●そして、痛みや不快感も少なくなり回復に向かいます。

保温

肩周辺の血行を良くしましょう

五十肩は、肩を冷やすと痛みが強くなったり、さらに硬くなります。治療の基本として肩の保温が大切です。エアコンや冷気や扇風機が直接肩に当たらないように注意しましょう。

入浴は大変効果的です

ややぬるめのお湯に、ゆっくりとつかりましょう。肩を動かすのもいいです。

サポーターで肩周辺を保温しましょう

肩を覆う薄手の下着、肩保温用サポーターなど。

寒い時や夜間の痛みが強い場合には、さらにカイロを使用するといい。

負担

肩には腕の重みがかかっています

立っているだけでも、腕の重さが肩には負担になっています。

女性で片腕5キロ。男性で片腕6キロ。

痛い方の肩には特に注意しましょう

電車やバスの中では、痛む肩の方で吊革や手すりを持たないようにしましょう。急ブレーキなどで、不意に、肩に負担がかかるので大変危険です。

物を持つ

物を持つ時には工夫しましょう

痛む方の肩では荷物は持たないように。やむを得ず痛む方の肩で荷物を持たなければならない時は、手や肘などで下げずに肩にかけましょう。

買い物にはショッピングカートを使いましょう。

高い所から物を取り出す時には台に乗りましょう。

寝る

枕や座布団で支えましょう

寝ている時に痛みのある場合は、仰向けになり、痛みのある肩から肘を枕で支えましょう。

肩と肘の下に枕を置いて支え、クッションや細長く丸めたタオルケット、丸めた座布団などを抱えるようにしましょう。

運動

運動を始める前に

五十肩に後果があるといわれている運動は、やみくもに行うと、悪化させることにもなります。

●無理をしないことが大切

●少しずつでも毎日続けましょう

●先生と相談しながら、自分に合った運動を行いましょう

●動作がわからなくなったり、いつもと様子が違った時には、先生に相談しましょう。

運動の目的

フリージング期

必要以上に肩をこわばらせないように。ひどい痛みが治まってきたら、ごく簡単な運動療法を行います。

フローズン期

肩周辺の硬さを取り除く。この時期は、無理をすると痛みがぶり返すので、慎重に、少しずつ動かす範囲を広げていきます。

ソーイング期

速やかな完全回復

関節が硬くなるのを防ぎましょう

おじぎ運動=関節が硬くなるのを防ぐ運動(フリージング期の運動療法)

足を開いて立ちます。肩の力を完全に抜いて、両腕を前に垂らしながら、ゆっくりとおじぎをしていき、肩に軽い痛みを感じたら止めます。この姿勢で10数えて、体を起こします。朝、昼、夕方、入浴後それぞれ5回ずつ行いましょう。

首に力を入れずに頭は自然に下げます。膝や固視に無理な力を入れないで、全身リラックス!腕を持ち上げたときと同じように脇を開くことが出来ます。

振り子運動=準備運動(フローズン期の運動療法)

イスやテーブルなど安定しているものの横に立ち、足を開きます。腰を曲げて体を前に倒します。痛まない方の手をテーブルにつき、痛む方の腕は肩の力を抜いて下に垂らします。垂らした腕の力をできるだけぬいて、内回りの40~50cm位の円を描きます。楽々回せて、軽い痛みを感じる程度が目安です。朝、昼、夕方、入浴後に1~2分ずつ行いましょう。痛みを感じないのであれば、少し深く腰を曲げるといいでしょう。

積極的に硬さをほぐす運動

2つの椅子を向かい合わせに置きます。

片方の椅子に座ったまま、もう一方の椅子の座面に手を伸ばせば触れるくらいの間隔を開けます。

椅子に座り、痛む肩の方の手首を握ります。背中を柔らかくして前に体を倒し、体ごと前にひっぱり、痛む肩の方の手は自分で持ち上げないように向かいの椅子の座面の角を指先で触ります。そのまま10数えます。

椅子と椅子の間隔は、座面に触れた時に、軽い痛みを感じる程度が目安です。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

痛みが軽く感じられるようになったら少しずつ椅子の間隔を離して行いましょう。

後ろ側に肩を動かす運動

足を肩幅に広げて立ちます。

両手は後ろに回して、痛む肩の方の手首を握ります。胸をはりながら手を下に引いていきます。軽い痛みを感じるところで止めて10数えます。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

後ろに回した手をお尻から離していく運動

足を肩幅に広げて立ちます。

両手は後ろに回して、痛む肩の方の手首を握ります。

胸をはりながら両手首をお尻から離していきます。軽い痛みを感じるところで止めて、10数えます。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

後ろ側に動かす運動が楽にできるようになったら、今度はお尻から話していきましょう。

ひっぱる目安は、軽い痛みを感じる程度です。

ぶら下がり運動(ソーイング期の運動療法)

ぶら下がり健康危惧や、ばんざいをした姿勢でしっかりとつかめる高さのドアや物干し台を使います。ドアを使う時にはロックをして安定させます。

軽く足を開いて立ちます。両手でしっかりと器具などにつかまります。肩の力を完全にぬいて、膝を曲げながら腰を落としていき、軽い痛みを感じるところまでしゃがみます。そのままの姿勢で10数えます。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

腕を伸ばすイメージで、腕の力でぶら下がってはダメです。

肘を閉じたり開いたりするストレッチング

壁に寄りかかるようにして立つか、畳や由香に仰向けに寝る姿勢で行います。頭の後ろで両手の指を組みます。ゆっくり肘を外側に開いて、軽く痛みを感じるところで止めて、10数えます。続いて内側に閉じていき、軽い痛みを感じるところで止めて10数えます。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

頭は壁や床から話さないように、左右の腕が同じ状態で閉じたり開いたりできるまで、じっくり時間をかけて行いましょう。

仕上げのストレッチング

柱や壁の角に向かって40~50cmほど離れて立ち、足を少し開きます。痛む肩の方の腕を上に伸ばし、肩の力を抜いて、手のひらを角に付けます。一方の手で体重を支えて、そのままゆっくりと体を前に寄りかからせていきます。軽く痛みを感じるところで止めて10数えます。その後、体をゆっくりと柱から起こします。朝、昼、夕方、入浴後にそれぞれ5回ずつ行いましょう。

五十肩はしっかり治そう

●痛みなどの自覚症状がなくなると、患者さんの中には、自己判断で治療をやめてしまう人もいます。

●肩関節に少しでも硬さを残すと、転倒時に肩の骨を折ってしまうなど、危険性が残ってしまいます。ここでしっかり治しておきましょう。

●五十肩は治るまでに長くかかるけれど、必ず良くなるのだから元気を出してうまくつきあっていくことが大切です。

体の不調やお悩みがございましたら、遠慮なくご相談ください。

健康保険適用・労災指定・自賠責保険適用

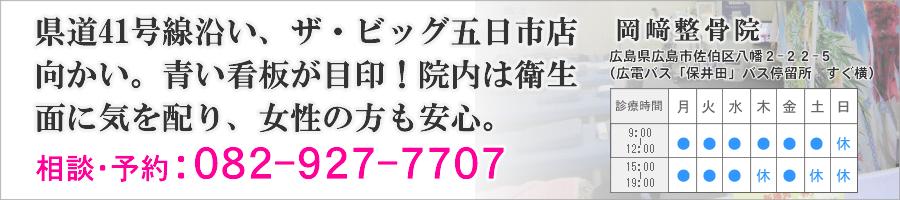

岡﨑整骨院は県道41号線沿い、ザ・ビッグ五日市店向かい 青い看板が目印です

広島市佐伯区八幡2丁目22-5 お電話082-927-7707